2016年7月3日。日差しのまぶしい日曜の朝、今年度のRelight Committeeはスタートした。

Relight Committeeとは、六本木にあるパブリックアート作品『Couter Void』の再点灯をきっかけに、公募で集ったあらゆる専門性をもつメンバー同士の学びの場を指す。

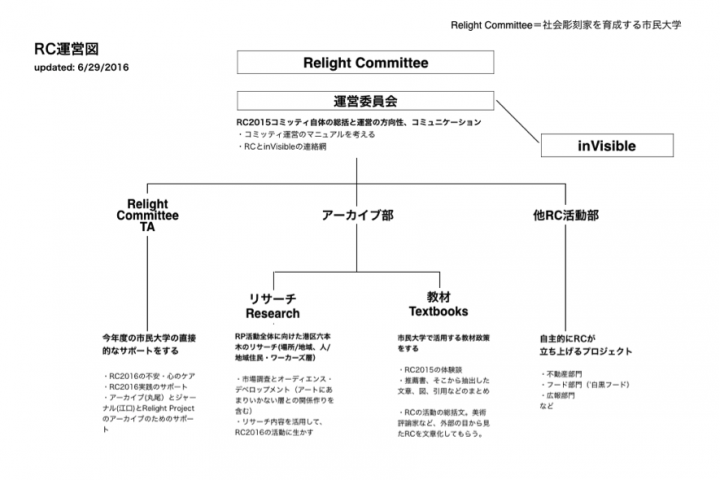

今年度は、新たに「社会彫刻家を育成する市民大学」と形を変え、2015年度に参加したRelight Committeeメンバーの一部(RC15)が学びのサポート役として参加。市民大学に参加する今年度から参加するメンバー(RC16)とともに活動していく。

まずは、昨年度のおさらいから。2016年3月11日から3日間行われたRelight Days。わたしたちが企画を担当したのは、3日間のRelight Daysのうちの3月12日。RC15が昼・夜異なる表情を見せる『Couter Void』の再点灯をもとに、各々が作品や企画を考えた。

去年の様子を、動画をもとにRC15とRC16で一緒に振り返った。Relight Daysの当日、曇り空の屋外はどうしようもないほどに寒かったが、わたしたちはなぜか変なテンションで駆け抜けていた。今日のRelight Committeeは、初夏の日差しに包まれ、季節の移ろいとともに流れた時間の長さを感じさせられた。

新たなメンバーを迎え、心持ちは不思議と新入生。どんなメンバーが来るのかと緊張していたが、RC15とR16 が同居したテーブルでは、席についてすぐに笑顔でお互いを知ろうと会話する姿がみられた。

市民大学の特徴「Relight Committee」の魅力とは

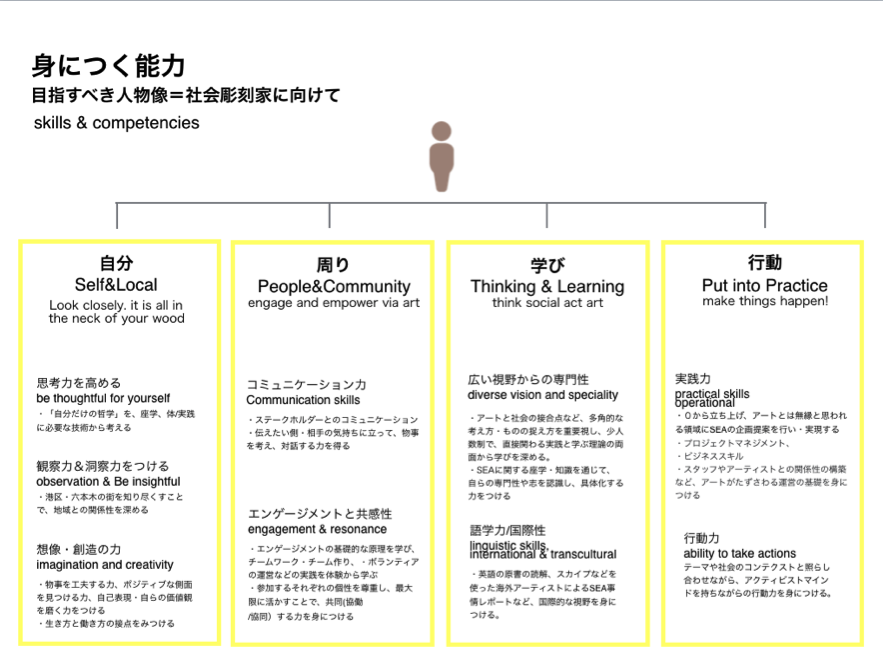

今年度のRelight Committeeは「社会彫刻家を育成する」理念のもと、市民大学としてのフレームを持っている。

加えて、学校のあり方への問いかけなど、知識だけではない新たな視点を持っている。ゆえに、先生がいて生徒がいるという従来の学校のイメージではなく、「自分がどう思うか」が極めて重要な位置付けにある。

わたし自身が普段RCを誰かに説明するとき、いつも例に挙げる人がいる。RC15の橋本隆一さんだ。

彼は、わたしのお父さん世代でサラリーマン。いつも、仕事帰りにスーツでRelight Committeeの集まりにやってきた。わたしは専門に美術を学んでいたが、おそらく彼との共通言語はほとんどない。限りない彼の寛容さを汲んだ上であえて言うが、彼は間違いなくおっさんだ。そんなおっさんたちが、このRelight Committeeには数人いる。

去年のRelight Daysのときに、彼らが思い切り、全力で、そして自らが大いに楽しみながら企画に望んでいたこと、それ自体がわたしにとって大きな衝撃と感動を与えてくれた。

そんな彼らやわたしも含め、今年度はいわゆる“先輩”として、このRelight Committeeに参加する。学びの体系を自らで考え、行動し実践していく。アートの「傍観者」でなく「実践者」だ。

「社会彫刻家」とは、なにか

昨年度から継続しているRC15の参加動機もそれぞれで、わたしたちは「社会彫刻家」という言葉でしかつながっていないかもしれない。その多様性が、このRCの魅力を生んでいる。では、そもそも「社会彫刻家」とは一体なんだろうか。

「社会彫刻家」の理念を提唱したヨーゼフ・ボイスは、作品の素材にバターやフェルトを用いたことで、当時は誰も考えたことのない有機的な作品を生み出したことで注目を集めた。ボイスはより身近な素材をアートに持ち込んだことで、午後のレクチャーにも登場するマルセル・デュシャンの思想を踏襲していった。

そして、ボイスは「誰でも、みなアーティストになれる」と語っていた。誰しもが、日常の生活においてクリエイティブに生きることは可能であり、社会を変えることもできると。そこから「社会彫刻」という言葉を生み出し、アートの可能性を広げていった。

想像以上に緊張!他己紹介

さて、ほぼ初対面なRelight Committeeのメンバー同士、親睦や互いの理解を深めるために自己紹介ワークショップを行った。しかし、単なる自己紹介ではなく、昨年度でも好評だった「他己紹介」だ。RC16とRC15メンバーがペアになり、互いに自身のことを話し合い、その後ペアのパートナーが1分間の他己紹介を行うというものだ。昨年度のRelight Committeeの他己紹介の様子はこちらから。

ペアのパートナーに、自分のこれまでの生い立ちや仕事のこと、なぜRelight Committeeに参加したのかを語り、それを受けてパートナーがわかりやすくまとめることで自分自身のことを客観的に理解し、メンバーにも共有することができる。

こうした発表ではなぜかトップバッターになることが多い私は、この日も先陣を切って(早く緊張から逃れたいだけ…)他己紹介を行った。カメラに向かって、RC16の関さんを紹介。関さんには、初めてとは思えぬ言葉の運び方でわたしのことをまとめてもらい、なんとか終了。自分が関さんのことを上手に伝えられたのかは悩みどころでもあるが…(笑)。

それぞれの紹介も昨年度からバージョンアップしていた。思い思いにダンスをする方や歌を歌う方、コント風に仕上げる方など工夫を凝らしている。他己紹介の様子は、後日Relight Project内のウェブサイトにて公開されるので、お楽しみに!

レクチャー「アートの輪郭」

マルセル・デュシャンの「泉」をご存知だろうか。そして、なぜこの作品が現代アートにおいて重要視されているのだろうか。Relight Committeeメンバーには、作品を見たことがない人もいれば詳しい人もいて、そこに至る知識もさまざまだ。この作品を前に議論するのは、繰り返すが“自分がどう思うのか”を大切にすることである。

この作品を通して、既製品で日常的に使っている品でも見方が変わればアートになり得る「レディ・メイド」という概念をデュシャンは提唱した。「これは果たしてアートなのか?」という議論は、当時の美術関係者だけでなく、さまざま分野の人たちをも巻き込み激しく論争された。

通常の便器を横にしてサインをする。展示台に乗せ、照明をあてる。見る装置(=展示室)の中にものを入れる。見方が変われば意味が変わる。作品の作り手と見る側の関係がそこにある。作品を通じてメッセージを投げかけたデュシャン。いわゆる現代アートは基本的にこの作品が出発点といわれている。価値を見出す高尚なアートはすでにあったけれども、この作品によって概念を軸にアートの新たな価値を作りだしたのだ。

1960年時代の背景

現代アートにおいて、アートと社会は密接な関係にある。そこで、社会的な観点で歴史をおさらいした。ローザ・パークスをきっかけとした公民権運動の盛り上がり、ワシントン大行進、平等権や公民権運動、市民活動、それらを通じたアメリカの転機など…。

政治的にも大きな動きがあった時代。社会のありようが変わり、民衆のニーズが変われば自ずと職業や職能も変わってくる。さらに、社会問題に対して新たな概念を提示したり、社会課題を浮き彫りにしたりするアート作品も登場するようになった。

当時の日本は、1968年頃から盛んになった全共闘などの学生運動のまっただ中。RC15の富樫さんは「権威を解体するスローガンのもと、体制を批判したり権威に反対し警察に反発したりする時代でした。わたしは高校生だったから活動には参加はしていなくて、その様子を見ている立場でした。かつ、その影響でわたしも希望の大学の入試がなくなって、その大学に入れませんでした」と、当時の様子を交えながら語ってくれた。バブルがはじけてから生まれたわたしから見れば、激動の時代とは程遠いものかもしれない。

年代や多様な職種を超えた集まりも、Relight Committeeの特徴の一つ。それぞれがこれまで見たり聞いたり経験したりしてきたことをメンバー間で共有しながら、さまざまなトピックについて考えていくのがこの場所だ。歴史を踏まえながら、「アートとはなにか」「アートの輪郭」を私たちがどのように捉え、考えていくべきかを思考する時間だった。

レクチャーが終わったあとは4人グループに分かれ、レクチャーの感想やそれぞれが考える「アートの輪郭」とは何かについて話し合い、その後全体共有やディスカッションを行った。

例えば、RC15の山上さんは「ジョン・ケージの4分33秒のパフォーマンスにデュシャンの泉を置いてみたら面白い、みたいな話で盛り上がりました。我々のグループは、作品の置かれる場所にも議論の余地があると思い、泉が便器になる瞬間、便器が泉に昇華する瞬間も考えました」と、話してくれた。

どのようなフィルターを通して作品が見られるのかは、アートにとって極めて重要な意味がある。観客と作品があって、成立する価値があるのも「アートと受け手との関係性」である。

「アートとはなにか」は、それぞれにおいて意味や答えも変わってくるだろう。各々の立場や考えを互いに話しながら、自分なりの言葉で事象や出来事を捉えられるようになっていくことが目標だ。

初回はここで終わり。次回へ

わたし自身、他己紹介やレクチャー、議論の中で現在の自分の課題や活動していこうと思っていることが明確になり、非常に有意義な1日となった。初回を終え、議論の余白を大きく感じたのは、アーティストの山田さん(RC16)が語っていた「作家と受け手の関係性」についてだ。

受け手の背景によって作品の機能が変わるという点に関しては、わたし自身が言葉を使った作品を作っていたこともあり、より深く思いをめぐらせていきたいと感じた。前年度に引き続き、このように議論する場を持てたこと自体が、わたしにとっては大きな財産である。全方位に頭を下げたい気持ちである。その分がんばろうと思う。

さて、次回のRelight Committeeでは、レクチャー講師として六本木にある小学校の図工を担当されている江原先生をお迎えする。昨年度のRelight Committeeの企画の一貫で授業にお伺いし、音楽ワークショップを行わせていただいた。

現在、わたしたちは江原先生を「社会彫刻家」と位置付けている。果たして、なぜ江原先生が「社会彫刻家」なのか。社会彫刻家とは一体なんなのか。今日のレクチャーを踏まえて、改めて議論していく予定だ。次回もお楽しみに!

レポート執筆:戸塚愛美(Relight Committee 2015)

写真:丸尾隆一