六本木のけやき坂にある『Counter Void』の再点灯に向けたアートプロジェクト「Relight Project」。Relight Session vol.2では、ライゾマティクス クリエイティブ・テクニカルディレクターの齋藤精一、ジャーナリスト、メディア・アクティビストの津田大介、アーティスト、Relight Projectメンバーの宮島達男をゲストに、「ソーシャリー・エンゲージド・アート−−行動するおとこたち」と題し、「ソーシャリー・エンゲージド・アート」の意味を踏まえながら、社会に対してそれぞれの手法で働きかける実践者たちの、活動の原点やその原動力、社会との向き合い方などについてトークが行われた。1月28日に開催されたトークセッションをレポートする。

Relight Session vol.2

司会:ただいまより、Relight Session vol.2「ソーシャリー・エンゲージド・アート――行動するおとこたち」を開催いたします。

人間の生と死をテーマに作られた、東京を代表とするパブリックアート『Counter Void』は、東日本大震災の発生から2日後の3月13日、震災による犠牲者への鎮魂の意を込め、作者である宮島達男自身の手によって消灯されました。

その後「Relight Project」が立ち上がり、人々の心に問いと気づきを生み出すシンボルとして『Counter Void』の再点灯に取り組み、それと同時に、未来の生き方や人間のあり方を考えるプラットフォームとなることを目指し活動を行っています。

本日、トークセッションの運営にもかかわっている我々「Relight Committee」は、20代から60代まで、さまざまな経歴を持つ17名で構成されています。アートと社会について、従来の定義や枠組みを超えた対話を重ねながら、具体的な行動につなげる人を育てる学びの場を目指し、昨年9月よりスタートいたしました。

このトークセッションは、3月11日から13日に開催される“未来の生き方”や“人間のあり方”を考える「Relight Days」のプレイベント。東日本大震災から5年、人間の生と死をテーマに制作された宮島達男さんの『Counter Void』は、時を経てどのような表情を見せるのか、なぜ点灯をやめたのか、そしてなぜ今点灯するのか、をともに考える3日間にできればと考えております。

早速ではございますが、まず本日のスピーカーをご紹介いたします。ライゾマティクス代表取締役、クリエイティブ・テクニカルディレクター、Media Ambition Tokyo実行委員の齋藤精一さん。ジャーナリスト、メディア・アクティビストの津田大介さん。アーティスト、Relight Projectメンバーの宮島達男さん。

ここからは、本日モデレーターを務めます「Relight Project」メンバー、そしてプロジェクト事務局であるNPO法人インビジブルの菊池宏子にバトンタッチいたします。

「ソーシャリー・エンゲージド・アート」の定義とは?

菊池宏子(以下、菊池):まずはじめに、簡単ですが「そもそも、ソーシャリー・エンゲージド・アートとは?」についてお話させてきただきます。「ソーシャリー・エンゲージド・アート」の一例を簡単にまとめさせていただきました。

まずは「アートの領域や概念の枠を超えて、日常生活、社会との実践的な関わりを求める」。これはソーシャルの部分ですね。また「参加、この協働(協同・共同)も、コラボレーション、コレクティブ、コーポレーションなど様々な形の協働があります。そこをあえて表現方法という位置づけにして、あらゆる協働を通じて社会的な課題にどう取り組もうとしてるのか」というのが、つなぎ目のエンゲージメントの部分です。

そして最後に、アートの部分についてお話させていただきます。これは、実際に「アートの表現という形に落とし込まれる場合もあり」ます。今回のトークセッションのタイトルにもありますように、「アーティスト自体がどういう行動を起こすかという、非常に見えにくい形でのプロジェクトのおさまり方になる場合もある」ということで、まずは簡単に定義をさせていただきました。

「コミュニティ」「協働」「プロセス」「関係性」などがキーワード

菊池:今回、津田さんをお呼びした理由の一つとして、この背景にはソーシャルメディアの影響が非常に強く存在しています。パブリックのプライベート化と書いてありますが、ソ―シャルメディアを通じて、プライベートの位置づけとパブリックの位置づけが非常に見えにくくなったことが、インターネットの到来による変化と言われています。

その「ソーシャルメディア」という言葉に対して、「ソーシャリー・エンゲージド・アート」という表現、また別の言い方で「ソーシャル・プラクティス」とも言われており、このあたりはいろんな物議も行われています。

ソーシャルメディアという人間関係の希薄さを指摘したものに対して、「ソーシャル・プラクティス」「ソーシャリー・エンゲージド・アート」という実際の人間と人間の関係性をもっと密に築きながら表現活動をしていくところが、これらが両輪となってどのような形で社会に対して物事を訴えているのかという背景も、この「ソーシャリー・エンゲージド・アート」の題目にあります。

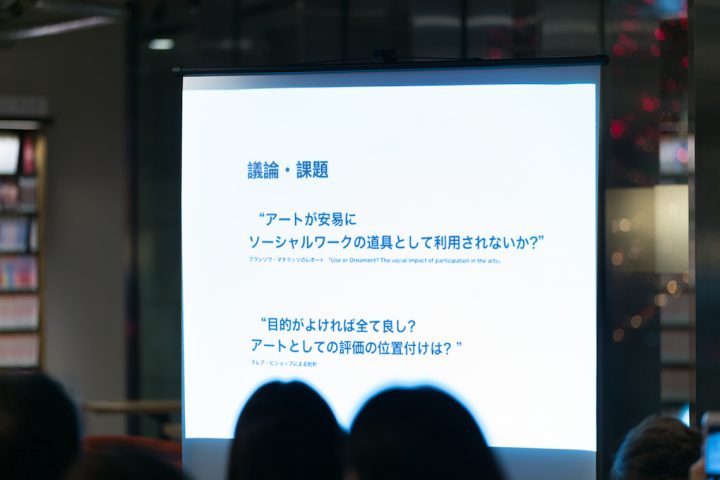

同時に、今日は宮島さんもいらっしゃるので、「アートってそもそもなんなの?」といった話にもなると思います。アートが安易にソーシャルワークの道具として利用されていいのか、といった課題もあります。

さらに「目的がよければ、すべていいのか?」という課題もあります。東日本大震災における震災復興に対して、ある意味非常にポジティブな行為をする。そこに目的をもって活動すれば、そこに対してのアートの評価もあれば、なくてもできることもある。もしくは、そこの位置づけを今後どうつけていくのかも含めて、協議がされている領域です。

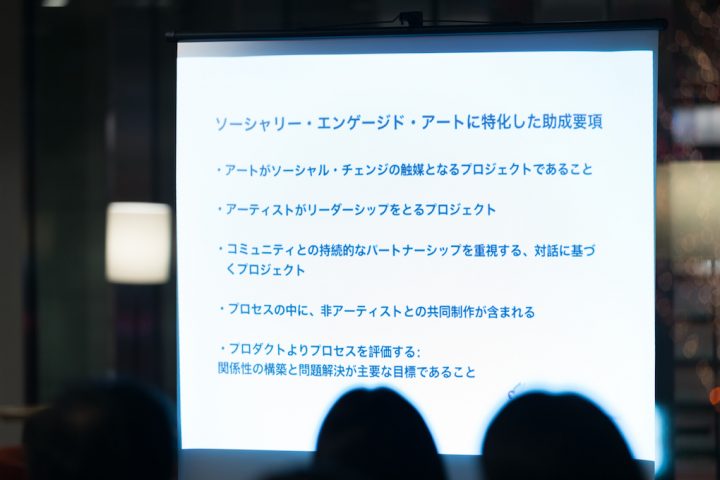

もう一つ例として、アメリカの助成金制度では、既に「ソーシャリー・エンゲージド・アート」に特化した助成を出すところが増え始めています。その中の公募要項の一つをスライドに出しています。

「アートがソーシャル・チェンジの触媒となるプロジェクトであること、アーティストがリーダーシップをとるプロジェクトであること、コミュニティとの持続的なパートナーシップを重視する、対話に基づくプロジェクトであること」と記載されています。次に「プロセスの中に、非アーティストとの協働制作が含まれること」とあります。これは、今日のテーマの中でいくつか出てくることと思います。

最後に「プロダクトよりプロセスを評価する、関係性の構築と問題解決が重要な目的であること」。先ほど申しましたが、問題を解決すればアートという指標はいるのかいらないのか。もしくは、アート性は一切抜きにして、これから社会に対して行動することがいかに大切なのかという非常に幅の広いことを議論することが、この「ソーシャリー・エンゲージド・アート」という領域です。

今日、この「ソーシャリー・エンゲージド・アート」という言葉をタイトルを持ってきた理由として、果たして今こういう動向は日本では一体どういうことになっているのかを、お三方に投げていければと思っています。

いわゆるアートプロジェクト、ゲストの方々や参加者の方々は「ソーシャリー・エンゲージド・アート」に非常に近い活動をなさっている方々が今日は来てくださっていると思っています。今日は、こうしたテーマで話を進めていきたいと思っております。

「人の力で単純に点けるのは簡単、それだけじゃ無意味」

菊池:私はこれまでアメリカに20年ほど暮らしていまして、1960年以降の市民活動や前衛アートなどに多大な影響を受けて活動しているアーティストなんですね。

東日本大震災をきっかけに日本に帰ってきました。アメリカでは、社会問題に対してアートの有用性やアートの力が加わることでどういう解決策を生み出すのかを、実際に地域の中で活動していました。日本に帰ってきて東日本大震災と向き合った時に、じゃあ私は日本でどういう活動ができるのかを真剣に考えていました。そんなとき、宮島さんの「Relight Project」の前身である「光の蘇生プロジェクト」に出会いました。

宮島さんが「人の力で単純に作品を点けるのは簡単なんだよ、後ろにスイッチがあるから。でも、それだけじゃ全然意味ないよね」と、ほんと他愛のない会話がきっかけだったんです。もちろん、宮島さんのことは前々から存じ上げていたこともありました。

けれども、宮島さんが提唱する「Art in You」という考え方と、この『Counter Void』に向けたプロジェクトへの思いを具体化することは、アーティスト主体でなく我々のような他者を巻き込みながらしかできないということを実感したことがきっかけとなり、今ここに座らさせていただいております。

それでは、齋藤さんから、自己紹介を兼ねつつ、実践されていることなどをお話いただければと思います。

「強度」と「感動」のある祭を超えられるか

齋藤精一(以下、齋藤):よろしくお願いします。まずはじめに、僕がライゾマティクスを設立する前にやっていたことなんですけど、この作品が越後妻有トリエンナーレの第2回、2003年に作った「GINGA」というアート作品です。

十日町の、新潟の十日町の国道を3㎞止めさせてもらって、光る風船の中に電球を入れたものです。諏訪神社の本社さんがあって、着物の神様が集まるというので、みんなで浴衣を着て地元のお酒を飲みながらみんなで植えていこうと、三千個ほど作ったんです。これは「White Base」という幻のアートユニットで、僕と平野治朗さんと2人でやっていたプロジェクトです。

その時に、「祭をアートは超えることができるのか」を、一つの指針としてもっていました。もう10年以上前なので、若かりし頃は、祭を超えられるんじゃないかとずっと思っていたんですけど、実はやってみるとそんなに簡単ではないし、やっぱり祭の力っていうのはすごい。

今ライゾマティクスがやっていることも僕の中ではすごく合点がいっているんですけれど、「祭」がなぜすごいかというと、同じベクトル、もしくは同じ、ほぼ同じ強度を持った人たちがそこに集まっている。もちろん宗教的儀式などの背景はありつつも、例えばねぶた祭等の踊りでもなんでも、そこには強度と感動があるんですね。

僕もだんだん年を取ってきたのか、祭に行くとちょっと涙が出てくるんです。この感覚は皆さんもあるかもしれないですけど。越後妻有のインスタレーションをきっかけにいろんなところでお祭りを見てから、今のライゾマティクスも綺麗な目を持ちながらモノを作っていこうと考えてやっています。

「メディアアート」というよりは、多くの人と何かを一緒につくる「まちづくり」

齋藤:うちの会社は、たぶんいろんな方から「ライゾマティクスがやっていることはメディアアートなのか」って議論が起きると思う。ライゾマティクスでアーティスト活動をやろうとした時に、僕が直面したのはバブルのような時代が終わったあとのお金との向き合い方でした。

自分の作品を作るためにはお金集めをしなければいけない。でも、お金集めの方法がわからないから、とりあえず自分で出来る仕事をして、それで稼いだお金で自分の作品を作ることをずっとやっていました。

そこで思ったのは、これは非常に非効率だなというのと、なんでトゥー・フェイスを持たなきゃいけないのかということ。お金を稼ぐことと、自分の好きなものを創造すること。よくありがちなのは、僕もそうだったんですけど、アーティストの時は本名を使うのに、作品制作のお金を稼ぐための仕事をするときは、自分の名前を出さないようにすることがあったんです。

ライゾマティクスは自分たちの作りたいものがあるんだけど、結局は金銭的なこと、もしくは環境的なことでできない人たちが集まって作った会社。僕と真鍋大度と、あとは千葉秀憲と石橋素とが集まってメディアアートの作品を作ってきました。

それこそ、2月も山口情報芸術センター(YCAM)でもやらせていただきますし、2月26日から始まる「Media Ambition Tokyo」、こういう活動もJTQの谷川さんや森ビルさん含め、できるだけ若い才能をそこから表出していく活動もしていますが、たぶん皆さんがご存じなのはエンターテインメント演出のサポートをさせていただいたり、テレビのコマーシャルを作ったりだと思うんです。そういうものの中にも、僕たち的には非常にメディアアートの作品を作るときに今までも使ってきたテクニックを、いろいろと入れ込んで作っているつもりです。

「Media Ambition Tokyo」では、レクサスにずっとご協賛いただいて今年で4回目なんですけど、これはその2回目の2年目に作った作品(編集注:会場でのスライド表示)。これもメディアアートとして呼んでいいのか、それとこれは単なるショーケースなのかは多分いろいろと議論があると思うけど、僕はその中間かなと思っている作品です。他には、NIKEのプロモーションで全面フルコートLEDのバスケットボールコートを三張作るプロジェクト「Nike RISE House of Mamba」も行いました。

うちの会社は、どちらかというとメディアアートを軸としたビジネスモデルというか、スキルを持った人たちが作りたいと言って作っている。ただ、出し方はアートとなると閉じられているイメージが昔からあったので、できるだけエンターテインメントなど多くの人が触れる広告も含めてやっています。

昔はすごく広告に対してネガティブな印象を持っていたんですけれど、広告も上手く使うと、たくさんの人とそれこそエンゲージすることができる、と思っています。多くの人に知ってもらう活動を含めて、今ライゾマティクスという団体の一応代表としてやらせていただいております。

美術は「1」だったが、「社会の事象」には興味があった

津田大介(以下、津田):なんで僕がここに壇上に上がっているのか、いまだに僕で大丈夫なのかなと思っているところがあるんですけど……。

というのも、僕はこれまでアートや美術とは縁遠い世界で生きてきたからです。中学のときの美術で、夏休みの課題を提出しなかったら通知表で「1」を取るみたいな。それくらいアートと縁がなかったし、美術館も自分で行くような人間でもなかった。

昔から興味があったのは「社会の事象」だったんですね。ノンフィクションやルポルタージュ。雑誌が好きで読んでいました。あとから考えてみれば、そういうものが好きならば、メディアアート的なものに興味を持ってしかるべきだった。

なぜかというと、1993年に大学に入学したんですが、ちょうどその時期はインターネットが出てきた頃と重なっているんです。インターネットやマルチメディアの勃興期で、雑誌も面白かったんですよ。

それまでは文字だったら文字、映像だったら映像みたいに言われていたものが、一つのデバイスの中で組み合わさることで新しい表現が出てくる。

そして、インターネットという新しいデリバリー手段が生まれた。情報をいろんな人に届ける革命も起きようとしていた。「CAPE X」とか「DIGITAL BOY」とか、そういう事象を扱う雑誌をたくさん読んでいたんです。

つまり、デジタルカルチャーの最前線を僕は雑誌で読んでいて、触れてはいたんですね。ただ、それはをアートという文脈では見ていなかっただけなんです。

僕は東京都北区出身で、板橋にある校則や制服が一切ない都立北園高校というところに通っていました。大変楽しい高校でした。先生とも仲良かったし、体育教師ですらリベラルなんですよ。竹刀もって叩くような教員は一人もいなかった。

やたら授業も休講になるんです。「学会の発表がある」とか言って先生がいなくなって、休講になったらみんな外に行ってボウリングとかゲーセンに行って、疲れたからもう帰ろうって言って、そのまま家に帰っちゃったり。元々、網野善彦さんや丸谷才一さんが非常勤講師として教えていた高校でもあるので、大学みたいな風土があったんです。

「メディアアクティビスト」の原点となる大学時代

津田:高校では新聞部の部長を務めていました。僕にとって、モノづくりの原点や今やっていることのすべてがそこにあるんです。

もともと、その新聞部は年に2回新聞を発行すればよかったんですけど、ちょっとそれが物足りなかったんですね。新聞部は年間30万円ぐらいの予算があったので、この予算を有効利用しようと思ったんです。

そこで、東芝の「ルポ」というワープロ専用機とニコンの一眼レフを買いました。印刷所に持っていく新聞とは別に、普通にワープロで出力したものを自分たちでレイアウトをして、その原本をもって生徒会室に忍び込むんですよ。そうすると、わら半紙の印刷機があるので、それで勝手に学校新聞印刷して配った。そういうゲリラ的な活動をしていました。実は、あまり今とやっていることが変わんないなという。

自分でメディアを作る――それは”メディア・アクティビスト”という自分のいまの肩書きとも関係があります。実は、「メディア・アクティビスト」って、僕が自分で考えた肩書きではないんです。アメリカでもともといた集団なんですよね。70年代から80年代ぐらいに、テレビが情報独占していることへのカウンターパートとして生まれた存在なんです。

彼らは、マスメディアが情報流通を独占することに対してNOを突きつけた。情報が民主化されないとちゃんとした社会が来ない。だから、そのためにはテレビ番組は市民が作らなければいけないと。ケーブルテレビが出てきたときに、ケーブルテレビ側に「俺らに番組を作らせろ」って主張して、実現させた。そういう集団が、自分たちのことを「メディア・アクティビスト」だと名乗ったんですね。

8割の中に見た「取材」「執筆」以外の情報発信のあり方

津田:市民が情報を発信することの重要性は、東日本大震災で東北を取材したときに感じたことでした。初めて現地を取材したときにもっとも衝撃的だったのは、現地の「臭い」でした。魚の腐った臭いや、パルプ工場から漏れでた薬剤の臭いは、絶対テレビや新聞では伝わらない。

現地で取材している記者の人と話したときに印象的だったのは、取材して実際に記事にできるのは1割、2割だということでした。残り8~9割は記事にならない。でも、この8~9割の中に現地の状況を理解するためのディテールがあるんだと感じました。

でも、新聞は紙幅の限界がある、テレビだったら尺の限界がある。それならば、現地の人が自分たちでネットを使って発信していくしかない。ただ、情報発信のやり方やノウハウがない人が多いから、NHKの企画を使って情報発信のワークショップなどを現地でやりました。

そうした活動を通じて、震災以降の自分の活動は取材して原稿を書くだけではなく、”情報発信の重要性や具体的なやり方を教える”という側面もあるなと思って、「メディア・アクティビスト」という存在を思い出しました。それで、2012年からメディア・アクティビストとジャーナリストっていう両方を名乗るようになったんですね。

「アート」と「ジャーナリズム」は、同じところを目指している

津田:不思議なものですが、いまのような活動をしている中で、アートやデザイン方面の人と対談する機会がここ4、5年くらいで急速に増えてきたんです。話をしてみると、思った以上に話が合うんですね。

これはなんだろうと考えているうちにわかったことは、アートとジャーナリズムって近い存在なんだな、ということです。アートとジャーナリズムで抽象度の違いはあるけど、目指しているところは近い。

あとは、あるメディア・アーティストの人に「津田さんのやっていることは、フランスだったらアーティストって呼ばれますよ」と言われたことも大きいですね。

それまでそんなことを思ったことは一度もなかったんですが、それがきっかけでアートに興味が出てきて、今まで触れてこなかったメディアアートや現代アートを見るようになったら、すごく面白いなと思ったんです。

津田:実は2013年の文化庁のメディア芸術祭で、自分が作ったウェブサービスが新人賞をいただいたんです。今年もひとつ「ポリタス」という自分のメディアでつくったインタラクティブなインフォグラフィックが推薦作品に選ばれました。

これは、意識的にメディア芸術祭に出そうと思って作ったジャーナリズムの一つの形態なんです。(スライドでポリタスを見ながら)これは会田誠さんに描いたもらったやつで、あと北川フラムさんにも書いてもらったりしました。ポリタスで今やろうとしているのは「文化と政治をつなげる」っていうコンセプトでやっています。

この「あなたは原発の寿命を知っていますか」はいわゆるインフォグラフィックスで、原発のインフォグラフィックスなんです。最大の狙いは、時間軸で原発の寿命を見せることです。80年代にはこんなに原発が新設されたんだよ、とか。音楽はエレクトロニカアーティストの牛尾憲輔さんに作ってもらいました。

こうした作品を作れたのは、震災があっていろんなアーティストの人と話をしたり、自分がメディアアートを見るようになったからだと思います。ジャーナリズムとアートって重なっているし、関係はもっとこれから縮まってくる。その境界で何か多くの人にインスピレーションを届けられるといいなと思っています。

芸術家にあこがれ、芸術家になった男の、アートへの絶望

宮島達男(以下、宮島):もうおじさんなので、あとは若い人に任せてとは思っているんですけれども、簡単に自己紹介をするとLEDの数字を使った作品を作っています。これは「MEGA DEATH」です。

「ソーシャリー・エンゲージド・アート」みたいな、社会との関わりを宮島はずっとやっているように思われているんですが、実はそうではなくて。高校は、津田さんと同じように都立で、江戸川区にある小岩高校というところに通っていました。

普通の子供だったと思います。そこから、美術部に入って芸術家にあこがれて、芸大をめざすようになって、何回か落ちて、芸大に入って。世界を目指したいと思って一生懸命頑張って、何とかそのステージに上がって、それで作品を作り続けてきたんです。

自分は格好いいアーティストになりたいと思っていて、ずっとやっていたんですけど、どうもかっこいいアーティストというのが、世界のステージに立ってみると周りがそうでもなかった。

わりと市場原理に翻弄されるようなそういう現場ばかりで、ちょうど1999年の「MEGA DEATH」を発表したベニスで、一回絶望するんですね。その前くらいから、アート業界と、アートワールドに絶望しかけていた。もっと、アートって世界が変えられるような気持ちで関わっていたはずなのに、こんなはずじゃなかったなって思うようになってきた。

「柿の木」で震えたアーティストの魂、気づけた新たなスタンス

宮島:1994-1995年くらいから美術界に嫌気が差してきて、ちょうどそのころ、和多利浩一さんが関わった「水の波紋展」で長崎に行くことになった。そこで”被曝柿の木”2世に出会ったんです。

それを生み出した海老沼先生って樹木医のお医者さんに会う機会があって、その苗木を見た時に非常に感動したんです。で、これを何とか世界の子供たちに見せたいなと思った。できれば育ててもらいたい。次の世代でも実をつけてもらいたい。

そこから柿の木を配る活動を始めて、今年でもう20年を超えました。今、植樹している国は世界で23か国、250か所ぐらいになっていました。こうやって、子供たちが喜んでる顔を見たり、アートと絡めたプロジェクトなのでアートイベントを子供たちにやってもらうんです。

いわゆるワークショップ的なものなんですけど、自分がオーガナイズするのではなく、仲間たちと一緒にこれをやって、現地の大人や子供たちが自由にアートイベントを行うことを心がけてきたんですね。

そういうアートイベントを見るうちに、さっきの齋藤さんの話じゃないんだけど、心が洗われていくわけです。アーティストの魂というか、それが震える瞬間が何回もあって。その時、「自分は本当はこういう事がしたかったんじゃないか」って思うようになりました。

そこから少しづついろんな活動を展開していき、『MEGA DEATH」を発表した1999年頃から、アートワールドとは違うスタンスで、子供と関わる仕事や人々と関わるようなことをやっていきたいというのが現在の心境なんですね。

「国東半島芸術祭」が2014年にありました。これは成仏地区というすごく過疎化が進んだところで行ったプロジェクトでした。

住人のおじいちゃんおばあちゃんたち、それから若い人たちを絡めてワークショップに参加してもらって作品作りをしたんですね。ここで面白かったのは、この作品を作った場所が、地域の人たちもあんまり足を踏み入れないようなすごい崖の場所。そこでおじいちゃんおばあちゃんたちも「こんなところあったのね」なんて言って。そこの場所で芸術祭を開催するから外からもお客さんがどんどん来る。そしたらお接待を始めたんですね。

お接待というのは、観光客の人たちにお茶を出したりおしんこ出したり。しまいには、手作りのお餅まで焼いたり、鹿が獲れるので鹿の肉まで焼いたりと、どんどんふるまっていく。誰も足を踏み入れなかった自分たちのまちに来てくれるのが嬉しくなっちゃって、自分たちでお店を開いちゃったりするようになる。

そのお店で、自分たちが作ったものまで売るようになった。苔と植栽の寄せ植えとか、僕のデジタルの八の字を描いたキーホルダーとかも作って売っていた。(笑)

「これ、先生売っていいですか?」「あーいいねー、いいんじゃないですか、どんどんやってくださいよ」って言って励ますと、だんだんとエスカレートしていく。しまいには、自分で描いた風景画まで並んでいた。つまり、住民のアート的なるものがひらいていくさまが見えるようになっていったんです。

「エンゲージド・アート」とは、必然的な、人の心がひらいていくなにか

「柿の木プロジェクト」も同じで、ちょっときっかけを与えると上手下手っていうレベルの話じゃなくて、「何かを作って、見てもらって、それを一緒に共有する」という喜びには、かえがたい何かがある。しまいには、お正月に行ったときに作品がある場所の入り口に門松かなんか立てている。何かもうね、その空間がお祭りになっちゃっているんです。

成仏地区のみんなは、行くといつも大歓迎してくれるんです。そういう様子を見ていると、「エンゲージド・アート」っていうのは特別なものではなくて、人の心がひらいていくなにかなのかな、って感じがするんですよね。

もともと、アートは教会を中心とした神をテーマとしたアートがあって、そこから派生してきて美術館というホワイトキューブの中で見せていたものが、どんどん外に出るようになって、民衆にひらかれていくっていう歴史がある。

そうすると、当然民衆の俗なものと関わったり、政治もそうですしいろいろなものと関わらざるを得ない。そうしていくと、当然「ソーシャリー・エンゲージド・アート」っていうのがついちゃうんですよね。だから、これはある意味で必然的な流れだなって思っているところです。

「見るアート」だけでない「使って、考えるアート」の面白さ

宮島:今「Relight Project」をやっていますけど、この「Relight Project」も本当にそういう感じで、現在17名のRelight Committeeの人たちがいて、若い学生さんからお年を召した方々がいて、みんなボランティアでやっているんです。

みんな、会社や学校を休んでやっているんですよ。何がそこまでさせるのかよくわからないですけど。そして、彼らが考えたプロジェクトを『Counter Void』前で3月11日から13日の期間に展開をしていく。

僕はその活動の中身には一切関わっていない応援団なんですけど、すごい楽しんでる。つまり、今回の場合は「『Counter Void』を一つのトリガーにして、それで3.11をみんなで考えていく一夜にしよう」とみんな頑張っている。

そこが面白いなというか、アートは見るだけではなくてアートを”使って”自分たちに何ができるのか、どんなことを考えることが可能なのかをやっていく。そこに、非常に僕自身見ていてわくわくするところですね。

作者として、とても幸せな瞬間ですね。自分の作品が使われている感覚がとても面白いと思っているところです。

建てさせてくれない建築学科で培った表現手法

菊池:齋藤さん、お二方が幼年期の話したので、ちょっとだけその辺の話をしていただいていいですか?

齋藤:出身は神奈川県伊勢原市です。県立秦野高校に通っていました。バスケを13年間やっていたんですけれど、進路指導のときに「お前脳みそが筋肉だ」って。よくあるパターンですよね。

地元で就職した方がいいんじゃないかみたいなことも言われました。本当は美術の道に進みたかったけど、大学は建築科を選びました。美術に行く勇気がなかったんです。

美術って、例えば高校生の時だと予備校が違ったり、いろいろあるじゃないですか。うちの親父も固い方だったので、美術もできて数字が効く、まさに両方取れるずるい考え方をしたときに、建築があるじゃないかと。

一浪して東京理科大学の建築科(工学部建築学科)に行くんですけど、卒業後に大学院に行こうとしたら推薦が取れないくらい成績が悪くて、もう一回受験するはめに。それなら海外だと思って、合格したコロンビア大学に行きました。

コロンビア大学の建築は、建築業界でよく言われるのが全然建てさせてくれないんですね。ザハ・ハディドがいい例だと思うんですけれども、いわゆる”アンビルト”と言われているものです。ただ、理論をがっちりやる。そのかわり、コンピューターなど、できるだけ最先端の方法、今だったら3Dスキャンや3Dプリンターを使って表現する。

そのうちに「あ、建築じゃなくてもいいかも」と思い始めました。僕のまわりには、建築学科を卒業したのにハリウッドに行ってCGをやっている人たちが多かった。それでコマーシャルもやるしアートもやる、みたいな中間領域になったのかもしれません。