開催日:2017年12月17日(日)13:00~17:00

会場:100BANCHI(東京・渋谷)

撮影:丸尾隆一

レポート執筆:南澤悠佳

Relight Symposium 2017「都市とアート/思考と実践」

第1部レポート

渋谷にある複合施設「100BANCH」で2017年12月17日、「Relight Symposium 2017『都市とアート/思考と実践』」が行われた。Relight Symposium 2017は、アートと都市の関わりを考察する国際シンポジウムである。

第1部では、東京、アメリカ、横浜で行われているアートプロジェクトの事例を踏まえ、「都市×アート」の現状と課題、そして今後の可能性について議論を展開。第2部では、「都市におけるアートの社会的価値を考察する」をテーマにパネルディスカッションを行なった。ここでは、第1部の内容をレポートする。

【第1部 プログラムと登壇者プロフィール】

■リライトプロジェクト紹介

林曉甫

NPO法人インビジブル 理事長/マネージング・ディレクター。立命館アジア太平洋大学アジア太平洋マネジメント学部卒業。NPO法人BEPPU PROJECTを経て、2015年にNPO法人インビジブルを設立し、アートを触媒にしたプロジェクトや教育事業などを実施。

■基調講演1「クリエイティブ・プレイス・メイキングとは」

ジェイソン・シューバック

ジェイソン・シューバック

アリゾナ州立ヘルベルガーデザイン&アート大学ディレクター。

前職の全米芸術基金ではデザイン&クリエイティブ・プレイス・メイキング プログラム ディレクターとして、助成金制度の作成やパートナーシップを促すプログラム運営、連邦政府機関とのコラボレーションなどに着手。現在もコミュニティづくりにおけるアートの活用などに関わる。

■基調講演2「横浜トリエンナーレからみる都市とアートの可能性」

帆足亜紀

帆足亜紀

アート・コーディネーター/横浜トリエンナーレ組織委員会事務局プロジェクト・マネージャー。

1994年、シティ大学(ロンドン)にて博物館・美術館運営修士号取得後、フリーになり美術のプロジェクトに携わる。2010年より横浜トリエンナーレ組織委員会事務局長補佐、2012年より同事務局長、2015年より横浜美術館国際グループ所属にて現職。通訳・翻訳も手がける。

●Relight Projectと今回のシンポジウムの狙い

林曉甫(以下、林):「Relight Project」は、2015年4月から始まったアートプロジェクトです。このプロジェクトは、2011年3月13日に東日本大震災の犠牲者への追悼と節電を目的に消灯した六本木のけやき坂にあるパブリックアート『Counter Void』の再点灯を通じて、東日本大震災以降の社会を生きる私たち一人ひとりが、生きることについて改めて考える機会をつくりたいという思いでスタートし、今年で3年目を迎えました。

Relight Projectは、これまで3つの内容を軸にプロジェクトを展開しています。ひとつ目は、3月11日から13日の間に作品を再点灯する「Relight Days」、ふたつ目は、アートに限らずさまざまな領域で活動する人がアートの役割について考える「Relight Session」、そして3つ目は、私たちがプロジェクトの中で最も重要だと考えている、「社会彫刻家」の輩出を目指す市民大学「Relight Committee」です。

Relight Days

Relight Committee

さて、今回のシンポジウム開催の発端には、Relight Projectを3年間実施する中で、都市におけるアートプロジェクトやパブリックアートを活用した試みは、一過性のイベントとしてにぎわいを生み出すだけでなく、そこで暮らし働く人々の創造性を喚起することや、場所への愛着と誇りを育むといった側面からも、その必要性を議論すべきではないかという考えがあります。

たとえば、Relight Projectの場合には、近隣にある港区立笄小学校の生徒が小学校内に「Relight Project実行委員会」を設立して校内で告知活動を行うほか、先生方が授業スケジュールを変更し『Counter Void』を鑑賞する機会をつくりました。これはReligt Projectがアート作品を一人の受益者として楽しむだけでなく、主体的な関わり方を創り出した事例といえます。また、Relight Committeeの受講生の多くは、専門的なアート教育を受けておらず、それぞれの生活や仕事の領域においてアートの視点やコンセプトを取り入れ、物事を考え行動する意欲を持った方々です。

こうした都市におけるアートの役割や必要性についての考えを深め、今後よりよいアートプロジェクトの形を模索していくことが本シンポジウムの狙いになります。

■基調講演1「クリエイティブ・プレイス・メイキングとは」ジェイソン・シューバック

●クリエイティブ・プレイス・メイキングが生まれたきっかけ

ジェイソン・シューバック(以下、ジェイソン):もともと私は全米芸術基金で仕事をしていました。全米芸術基金は、アメリカ連邦政府の傘下で芸術文化へのをおこなう機関のひとつです。 今回私からは、アメリカで政府とNPOと営利企業がより素晴らしいコミュニティをつくるためにどのように結集したのかということをお話ししたいと思います。

大きなきっかけの一つのとなったのは、2008年に起きた金融危機です。日本では「リーマン・ショック」と呼ばれていますが、これはアメリカにおいて最大級の痛手でした。これまでの金融危機であれば、自宅を売却すればその資金を元手に生活を立て直すことができましたが、このときは住宅が購入時を下回る金額にしかならず、マイナス資産でしかなりませんでした。つまり、自宅を手放して引っ越すというこれまでの手段が取れなかったわけです。

このとき大統領となったのがオバマ氏で、彼はこの状況改善に一丸となって取り組もうと、連邦政府のすべての機関に要請しました。

しかし、あいにくアメリカでは、芸術文化は雇用や教育、環境の問題が優先され、芸術文化に関しての議論は隅に置かれがちです。そのなかで私たちは、芸術文化、アートに対する議論をみんなが一緒に考えるのが当たり前の状況を作りたかったのです。

しかし、あいにくアメリカでは、芸術文化は雇用や教育、環境の問題が優先され、芸術文化に関しての議論は隅に置かれがちです。そのなかで私たちは、芸術文化、アートに対する議論をみんなが一緒に考えるのが当たり前の状況を作りたかったのです。

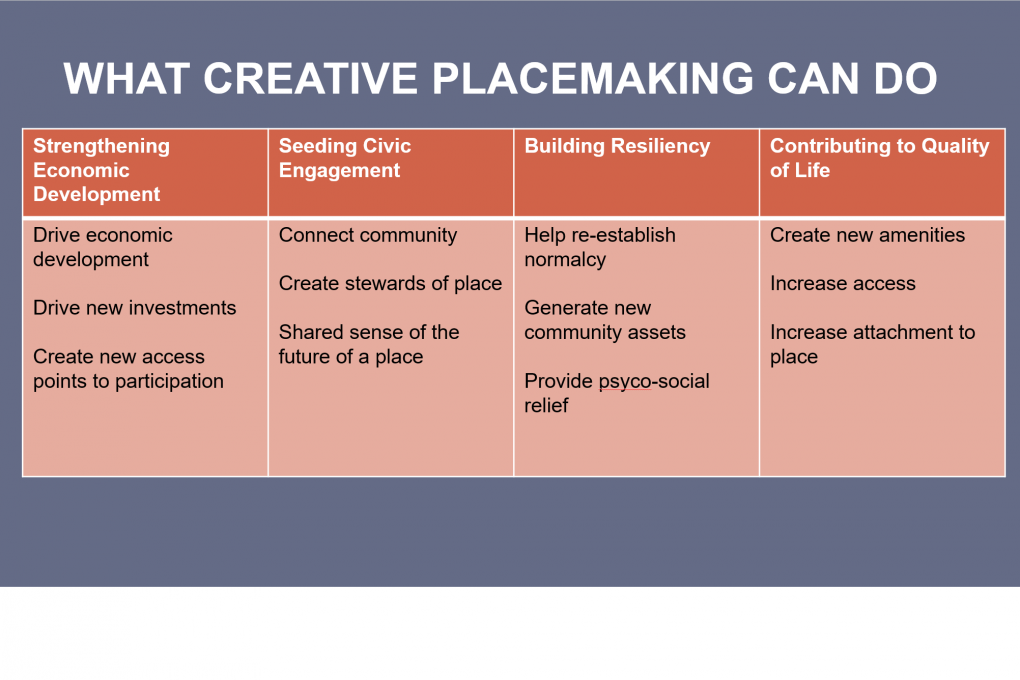

いろいろな場所をさらに素晴らしい場所にするためには芸術文化もその役割を担っていることを多くの人に知ってもらうために「クリエイティブ・プレイス・メイキング」という言葉を生み出しました。

●アートが触媒になる場づくりの具体例

・コミュニティの場作り→美術館や劇場ができれば、そこに人が集まるため地域が潤い、経済発展をもたらす

・コミュニティの場作り→美術館や劇場ができれば、そこに人が集まるため地域が潤い、経済発展をもたらす

・コミュニティへの関わりの機会→市民同士のエンゲージメントのタネをまく。人を集めてお互いの結びつきが生まれることで、コミュニティの構成員であることの実感を育み、コミュニティへの愛着が生まれる

・リジリエンス(心の回復)の強化→アートへの関わり合いは、地域自体の結びつきを強靭なものにする。ハリケーンや地震といった災害に見舞われても、それから立ち直るための底力をアートによる共同体で育んでいくことができる

・日々の生活の質を向上させる→やはりダンスや音楽なしの人生は考えられず、それらは人生を豊かにしていく。

具体的にどういった手法をとるのかをさらに整理すると、

・美術館や博物館のような場を拠点として、そこから活動を広げていくこと

・「家以外に、行き場ややることがある」と住民が思えるよう活動を活気づけていくこと

・物事をより良くするために、パブリックアートなども含めて場の新たな活用法を考えたり美化活動をおこなうこと

が必要になります。そしてステークホルダーへの働きかけを行い制度を変えていくためのプランニングも重要です。

クリエイティブ・プレイス・メイキングを実現するためにまず行ったのは資金の調達です。実は全米芸術基金に割り当てられている予算はとてもわずかです。自らで資金が調達できないということは、パートナーの発掘が必要不可欠になります。そこで、私たちはほかの連邦政府機関などに協力を仰ぎました。その結果、アメリカにある16の財団が、1年間に200万ドルを10年間にわり、アートプレイスという取り組みに援助してくれることが決まりました。

そうして資金を得ながら、地方行政がアート関係のNPO法人と協業できる仕組みづくりなどさまざまな取り組みを行ってきました。

アート+行政の取り組みでいえば、総勢で12名のコロラドの小さな集落を対象とした事例があります。ここでは街なかに大きな黒板を設置し、住民たちに自分たちが見たいと思う未来、夢見ていることなどを書いてもらい、ともに地域の未来について考えました。

アート+都市計画の一例を挙げると、ロサンゼルスにあるリトルトーキョーでは、街の行政が歴史的な建造物を取り壊すのを食い止めるため、どのような文化がそこにあるのかを示す案内図を作り、文化資源が豊富にあることを認識させるツールとして用いました。

ほかにも、かつて全米の鉄鋼業の総本山だったベスレヘムでは、使われなくなった鉄工所を活用してパフォーマンススペースや劇場、カフェをつくり、地域の公共施設もその施設内に移すことで地域の新たな拠点を創造しました。

また、ボストンでは移動型ミュージアムを企画し、街の人々がデザインについて学ぶ機会を設けました。ボストンではそれ以外にも、駅前の装置に交通系ICカードをかざすと以前に訪れた駅についての話を語りかけてくれる取り組みなども行いました。

これらは、私が関わったもののほんの一部です。世の中には、アートを使ってその場所を素晴らしいものにする方法はいくらでもありますが、アーティストとそうした活動をすることに慣れていない人たちが多いのです。公共インフラに関わる職業の人たちやもその例に挙げられます。コミュニティのなかでのネットワーク作りや、アーティストとどのように仕事をしたらいいのかといった方法の共有は今後も欠かせません。そうした情報共有が効果的におこなわれる仕組みのためにも、資金援助をしています。

今回はクリエイティブ・プレイス・メイキングの大枠の紹介のみとなりましたが、これまでの8年間、全米芸術基金では現在の状況を整理し、そのなかで仕組みをつくってさまざまな人たちがつながりあえるように効果的に資金を投入してきました。

クリエイティブ・プレイス・メイキングのより詳しい内容は私たちの著書でも紹介しているので、興味のある方はぜひ読んでみてください。

https://www.arts.gov/sites/default/files/How-to-do-Creative-Placemaking_Jan2017.pdf

■基調講演2「横浜トリエンナーレからみる都市とアートの可能性」帆足亜紀

●横浜でトリエンナーレを開催する意味

帆足亜紀(以下、帆足):私からは、横浜トリエンナーレ2017の事例を交えながら、都市とアートの可能性について、お話ししたいと思います。

まず、横浜トリエンナーレは3年に1度、現代アートの国際展を定期開催することを前提に、その時代時代を反映しながら、普遍的なテーマを取り上げることを核としています。美術館は歴史を保存するものですが、トリエンナーレは歴史を更新するものともいえるでしょう。

本日は、あえて都市、という視点から横浜トリエンナーレを見た場合、横浜トリエンナーレは、その開催を通じて、政治や経済の視点だけではなく、文化の視点で都市を読み取り記録する文化事業といえます。横浜トリエンナーレのような現代美術の国際展と都市の関係性の結論を先に述べるなら、都市の機能を定期的に更新し、アートがいろんなものと出合う取り組みといえるでしょう。

●都市におけるコミュニティとは

帆足:横浜トリエンナーレが開催される地域の中心は、みなとみらい地区です。毎回、いわゆる三会場以外の場所にもサテライトのような形で会場を設けるのですが、今回は寿町でもプログラムを展開しました。

寿町は横浜市中区にあり、1955年に米軍撤収後に日雇い労働者が集まる寄せ場として発展した、いわゆる「ドヤ街」です。元福祉施設場あった場所が更地になったのでそこに野外劇場を建てて、見世物芝居劇団の「水族館劇場」が芝居を行うほか、展覧会やトークイベントを行いました。

みなとみらい地区が都市の開発と未来を象徴する、きらびやかな地区だとしたら、寿町は都市のもうひとつのイメージ。どちらも街の構成要素ですが、それぞれがどのように変化しているのか。横浜トリエンナーレはそれを認識する機会ともいえます。

また、今回は、オラファー・エリアソンのワークショップを通じて、難民問題について考えるプログラムも行いました。

ワークショップの一環として、北澤潤さんのワークショップ「理想の都市をコラージュする」というものがあります。これは、みなとみらい地区の風景を撮影した写真の上にインドネシアの街の風景をコラージュするというもの。みなとみらい地区には景観条例をはじめ、さまざまな規制があり、非常に整備された人工的な街です。そこに、インドネシアの風景が重なり合うことで、生活感や人の温かみが生まれました。今回のコラージュでは、多様な文化が共生する未来の風景や、都市を活性化する要素が浮かび上がりました。

日本は欧米とは異なり、大量の難民が流入するという問題には直面していません。また、多様な文化が共生しづらいともいわれています。一方、東日本大震災で故郷を離れて暮らす人々が生まれ、別の街で暮らさざるを得ない、といういわゆる、強制移住に直面する人々の問題が発生しました。横浜という都市には、もともと住んでいる人もいますが、さまざまな人がいろんな理由で流れ着いた街でもあります。“人が流れ着く”というのも都市の特徴の一つといえます。そのためにいかに異なる文化を受け入れ、共存させていくか、またいかに異分子扱いされやすい人々、あるいは弱者を孤立させないか、都市では必ず考えなければならない大きな課題です。

では、多様な価値観のある人をつなげるにはどうしたらいいのか。オラファー・エリアソンのワークショップは、もともと欧州における難民問題をきっかけに新しいコミュニティのモデルを探求するために考案されました。ランプを作るワークショップでは、2人1組になってランプを組み立てるのですが、友人同士や親子の場合もあれば、他人同士のことも。複雑で高度なものを、価値観の異なる者同士が一緒になって作る。体験した人からは、作るために神経を集中させ、一緒に過ごす時間に意味があり、とても面白かったとの声が多くあがりました。

異なる個性が共同体として共生し、人が介在することで文化が生まれる。こうしたコミュニティとの付き合い方についても定期的に考えることが、横浜トリエンナーレのような国際展を行う意味ともいえるかもしれません。

●アートが得意とする役割とは? 林×ジェイソン氏×帆足氏—クロストーク—

林:アメリカと横浜の事例をお話ししてもらいましたが、それぞれの話を聞いてみた感想をお聞きしたいです。

帆足:ジェイソンさんの話を聞いて、アメリカはそれぞれの州、ローカルが強いイメージがあるのに、全米芸術基金という国の組織がプレイスメイキングを行う理由を知りたいと思いました。

ジェイソン:おっしゃる通り、アメリカでは基本的にそれぞれの州が裁量権を持って、いろんな政策を進めます。日本とはその点において大きく違いますよね。そのため、連邦政府が取り組むのは例外的です。だからこそ、それだけ重要な問題として扱われました。

また、連邦政府からお墨付きを得られたことで財団が資金援助に応じてくれ、それを通じて大きなうねりができたことも大きいでしょう。

帆足:日本の文脈では、横浜トリエンナーレのような「都市型」よりも、「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」のような「里山型」からのほうが大きなうねりが生まれたといえるかもしれないですね。アートが地域活性化の糸口になることを具体的に提示しましたから。横浜の場合は、大都市ということもあり、課題は多様かつ複雑です。そういうこともあって、課題に対する解決策の提示よりも、どういう課題があるのかという可視化を行なっています。ただ、アートは課題を明示することが得意な分野ですから、その役割をきっちりトリエンナーレという場でも果たしていく、ということでしょうか。

ジェイソン:そう思います。アメリカでよく言われるのは、「狼男をしとめるために銀の銃弾を一発打てば大丈夫と考えるのは素人」だということ。本来は、何発も打たないと、しとめられないですよね。つまり、コミュニティが抱える問題を解決するには、100のアイデアを出すなど、数が必要。さらに大事なのは、アートがすべての問題を解決できるわけではないという認識をもつことです。

林:そうしたことを踏まえると、アーティストの役割も変わりますよね。展覧会で作品を発表して終わりではないということになるかと。

帆足:アーティストの活動は作品を作ることが大前提になっていると思います。その作品にどのような形が付与されるのかはアーティスト次第です。その作品を通じて、自分の考えなりをどうシェアするか。今ならいろいろな方法でシェアする手段がありますが、そのチャネルを持ち得るかが重要になるかと思います。展覧会や国際展は、アーティストの存在や活動を社会の中に位置づけ、認識するために、行うのではないかと思います。

ジェイソン:アメリカでもアーティストは孤独に作品を作り続ける……ことはありますが、ソーシャルを活用するアーティスト世代も生まれています。

たとえば、アメリカでもっとも著名な作品の一つに、アフリカ系女性が制作した砂糖で作られた巨大なパブリックアートがあります。これは砂糖の生産と奴隷貿易と差別が密接にからまっていることを表現しているものですが、非常に多くの人の関心をひきつけ、instagramなどのSNSにアップロードされました。

また、美術館があればいいというだけでなく、たとえば、警察とアーティストが協力して、犯罪発生率を減らすことが行われたこともあります。アーティストが社会問題に対する意識を持ち、取り組んでいくことが、人々の共感を得ることにもつながるのではないでしょうか。